山西省拥有不可移动文物5万余处,全国重点文物保护单位530处(长城另计),省级文物保护单位779处,世界文化遗产3处。近年来,通过科技赋能与机制创新的深度融合,山西加快构建“智能守护+实地巡防”文物安全监管模式,构建起“云天地”立体防护体系,为全省文物安全形势的改善提供了有力支撑。近日,在2025年文化和自然遗产日主场城市开幕式上,山西省文物局申报的“智能守护+实地巡防 创新文物安全监管模式”入选2024年度文物事业高质量发展十佳案例。

云端筑盾:“云中眼”全天候守望监管

“每次看到风沙剥蚀的土城墙,大雨中的古建筑,看到内部腐朽近断的椽檩,就感到心疼,像是看见白发苍苍的老人在大风中颤抖。”山西省文化遗产保护研究院有限责任公司专家杨海军说。

据他回忆,十几年前,每个县大都只有两名文物巡查员,要负责几十处文保单位及未定级不可移动文物,根本跑不过来。监管力量与文物数量严重不匹配,传统人防物防手段捉襟见肘,在广袤的地理空间和复杂的保护需求面前,监管方式力不从心,文物安全形势面临严竣挑战。

如何破局,守护千年文明,是一道时代命题。??? ?

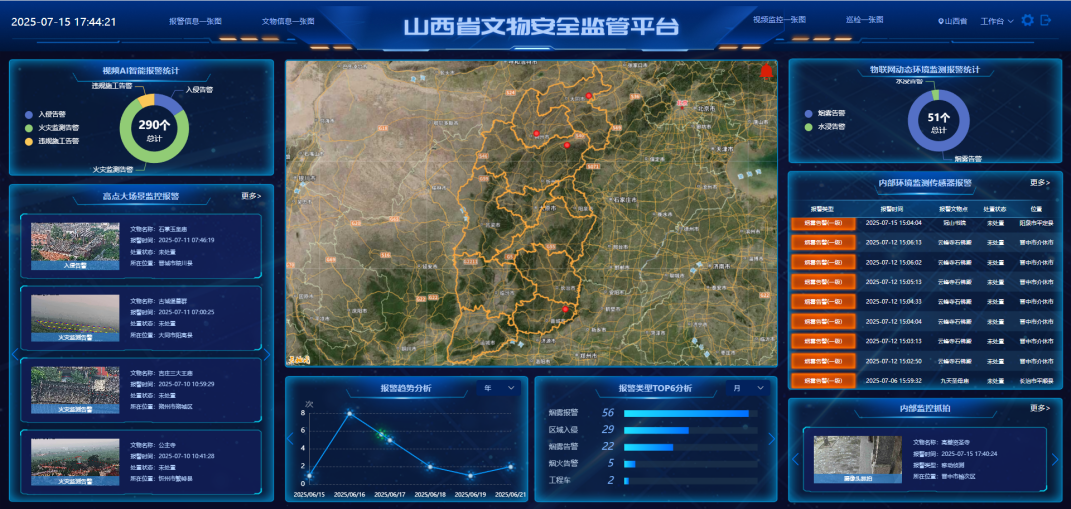

在山西文物安全巡检指挥中心,巨型屏幕上跳动着全省国、省保单位的“生命体征”。这个依托物联网、云计算和AI智能识别技术打造的文物安全监管平台,犹如24小时不眠的“数字守护人”。

指挥中心工作人员刘宇波介绍说,监管平台在全省布设1211个高点位观察点与595处环境传感器,对全省1300余处国、省保单位实施全天候、可视化监管。?

山西文物安全巡检指挥中心

其中,高点视频监控依托通信行业高点资源,在全省部署高置位观察点,对国、省保单位及周边区域实施全天候可视化监控,通过AI智能识别技术,自动捕捉违法建设、火情、人员入侵等异常行为,实现“宏观区域监控”。

同时,在建筑类文保单位布设烟雾报警、温湿度等物联网传感器,实时采集环境数据并接入监管平台,实现“文物本体微环境基础监测”。

山西省文物安全监管平台

这样一来,从宏观区域到文物本体微环境,就像给文物装上了“千里眼”和“顺风耳”。不仅提升了文物安全的科技含量,也为文物保护工作提供了坚实的技术支撑。此外,平台还实现了“监测→研判→上报”的高效闭环,一旦发现潜在风险,系统将自动推送至地市文物行政主管部门,确保问题能够第一时间得到响应和处理。

刘宇波介绍,自2024年12月运行以来,平台精准捕捉并预警违法建设、火情等异常115次,完成处理97次。

铁脚丈量:专业队伍织就线下安全网

在山西,保护文物的征程上,还有最传统最坚实的力量——巡检,为科技构筑的防线补上了关键一环。??

王凯是山西省文物安全巡检队忻州队队长,他的工作包里永远装着4样东西:巡检隐患记录、测距仪和手电筒、登山杖。每年他要带队走遍忻州的92处国、省保单位,行程相当于绕中国大陆边境1.5圈。有些偏远的文物保护单位,车开不进去,就得徒步爬山。冬天积雪没过膝盖,夏天毒虫出没,但这些地方往往最需要检查。?

王凯说,在对山西省忻州市定襄县白佛堂文保单位的巡检工作中,他们遭遇了前所未有的挑战。白佛堂位于定襄县河边镇继成村,地处偏僻,车辆难以通行,巡检队员们只能徒步前往,单程便需耗费整整2个小时。崎岖的山路、炎炎的烈日,队员们有不同程度的中暑。

巡检队员徒步前往文保单位

抵达白佛堂后,眼前的景象让巡检队员们心头一紧。因所在村落整村搬迁,白佛堂沦为“空心村”中的遗珠,“防火、防盗、防破坏”的三防情况均不达标。殿堂围墙破损,无人看管,存在被盗风险;建筑老化,缺乏防火设施,一旦发生火情,后果不堪设想;周边杂草丛生,无人维护,自然侵蚀与人为破坏的隐患并存,安全情况岌岌可危。

“站在院子里,好像听到白佛堂在向我们求救。”王凯说,队员们拍摄了大量现场照片和视频,详细记录白佛堂存在的各项安全隐患,作为依据。

回到工作站后,队员们立即整理资料,与定襄县文保中心积极协调沟通。经多次协商后,忻州巡检队推动地方增加了日常巡查频次,确保能及时发现并处理潜在问题。

同时,在地方政府的大力支持下,协调技术人员,在白佛堂关键位置安装了定点监控设备,实现24小时实时监控,建立了文保员定期巡查机制,白佛堂的安全状况实现了较好的转变。

巡检队肩负着守护文化遗产的重任,队伍除了由具有资质的文物、安防、消防、飞手等专业人员组成,还配备了卫星定位、无人机、烟雾探测仪等等专业化的科技设备,可以高效的开展人机巡检工作。线下巡查队“地毯式”巡查与线上监控预警形成有效互补,而这样的专业巡查队伍山西组建了14支。针对国、省保单位及长城、大遗址等重点文物,每季度开展至少一次拉网式全覆盖巡检。巡查发现的问题与线上预警同步推送地方文物部门,确保及时启动应急响应。

2023至2024年度国、省保单位全覆盖安全巡检共计6轮次,查处的问题和隐患从1256处/轮减少至274处/轮,问题和隐患数量下降982处,下降幅度78%;问题和隐患整改率由32%上升至71%,上升幅度39%。

天眼巡航:人机互补不遗不漏

在山西,依托“科技 +人工”双轨巡检体系,文物安全保护工作应检尽检、不遗不漏。

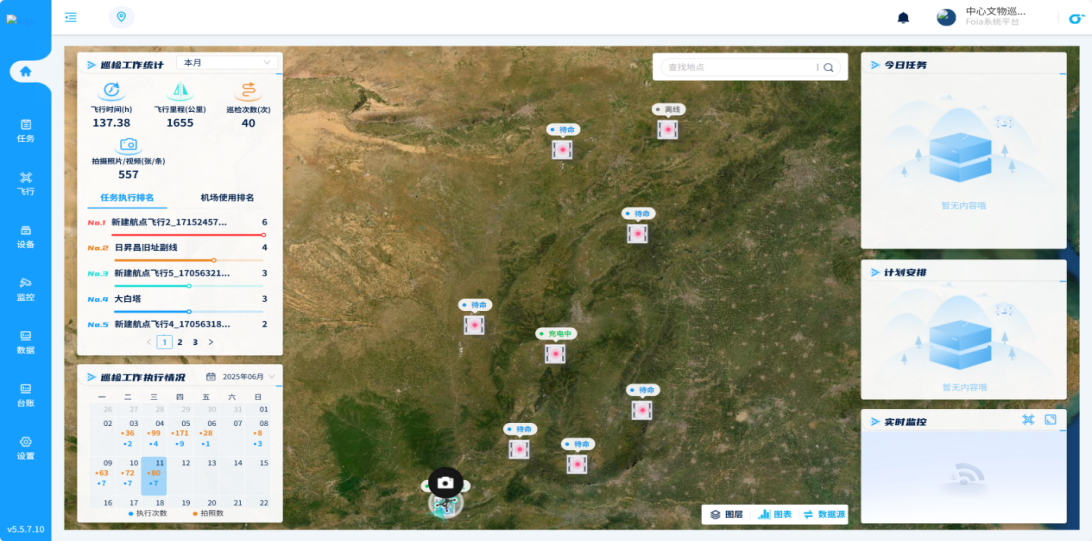

针对地处偏远、人难企及的文物点位,山西设置了9个固定机场与流动无人机编队实施远程可视化巡查,使文物安全巡检工作更加智能高效。

固定无人机线上操作系统

2025-08-04,长城巡检队在山阴县开展河阳堡长城专项安全巡查检查工作,巡检队员携带高分辨率无人机、高清相机等专业设备抵达现场。

在地面人工排查的基础上,无人机搭载的热成像仪和高清摄像机,以30米低空巡航模式,对河阳堡长城墙体进行全覆盖、无死角的影像采集,建立数字档案。

在巡检过程中,无人机捕捉到河阳堡北堡墙豁口区域异常热源信号和地面施工痕迹。队员立即操控无人机进行定点高清拍摄,并利用无人机搭载的GPS定位系统,精准锁定隐患坐标。随后,队员通过文物安全巡检辅助管理系统平台,将无人机拍摄的4K影像及风险评估报告同步上传至指挥中心,形成“空中监测—数据研判—快速上报”的全流程闭环管理。随后,巡检队员立即通知山阴县文物局,2小时内启动应急响应机制。

刻不容缓,巡检现场就制定整改方案及施工部署,迅速在开挖区域进行回填作业,无人机持续进行高空监测。同时,工作人员向周边村民开展文物保护法规宣传,播放长城保护警示片,扩大普法教育覆盖面。

2025-08-04,为确保隐患整改质量,巡检队再次启用无人机开展“回头看”工作,通过多角度航拍和影像叠加分析,最终确认回填区域达标,周边环境恢复原貌,安全隐患彻底消除。?

协同联动是保障 省市县直联成闭环

在山西,文物保护不是单一部门的孤军奋战,而是文明传承的协同联动工程。?

通过“线上+线下”协同联动和省市县三级联动的创新机制,构建起覆盖全域的文物安全防护网络,实现了文物保护从“被动应对”到“主动防控”的跨越式发展。

一方面,线上高点监控发现异常,如某遗址周边出现可疑车辆、保护范围及建控地带有违建等,即时推送至线下巡检队伍前往现场巡查。线下人工巡查和无人机抵近侦察相结合,填补线上文物内部结构、管理情况及设备设施使用等线上不可视细节。这种“宏观+微观”的双维度管控,确保了文物安全监管的全面性与精准性,从而形成了完整的隐患响应体系。

另一方面,在组织架构上,山西建立了“顶层决策—中层推进—基层落实”的三级垂直联动。省级平台负责数据汇总与风险统筹,市级督促区域整改,县区级与文保单位执行现场处置。例如,省级平台通过数据分析发现某地市火灾隐患高发,随即向市级派发专项整治任务,市级统筹资源调配。这种“省—市—县”三级直联机制,形成了“查问题—除隐患—促整改”的闭环管理,使文物安全监管从“碎片化”走向“系统化”。

巡检队伍填写隐患告知单督促隐患整改

文物保护不是一时一刻的任务,而是千秋万代的使命。从“铁脚板”到“数字云”,从人防到技防,当线上数字技术让偏远地区的文物获得同等保护,当线下专业队伍与各级政府形成守护合力,山西的文物安全监管模式,为全国文物保护工作提供了可复制、可推广的经验。

在这片承载着厚重文明、传承着不朽精神的土地上,千年文物保护正与科技发展同频共振,孕育着改革创新的力量,数字之光照亮三晋大地的每一处文明遗存,山西文物工作者庄严承诺——矢志不渝、担当作为,书写文物事业新篇章。

(赵晋燕)